当你辛辛苦苦设计好了实验、准备好了样品,花了不(Pian)菲(Yi)的价格做了测序,开开心心选出了下游基因准备深入挖机制、发大文章的时候。一个下马威立在面前:这基因弄掉了怎么也没什么影响啊?没有功能的基因该怎么研究?今天跟大家分享一篇发表在Nature Communication上的文章:这是一篇成功的文章,因为它的确鉴定出了一个可以作为疟原虫感染标志物的蛋白;这是一篇失败的文章,从实验设计到数据使用,处处踩雷。来看一下作者如何踩坑、又是如何险中求胜的……

///研究背景和待解决的科学问题///

由于屠呦呦院士的杰出工作,我们对疟疾这种疾病已经耳熟能详。全球每年有2.14亿人感染疟疾,并且造成50万人死亡(2015数据)。疟疾是由疟原虫感染引起的:雌性按蚊在吸血时将携带的疟原虫孢子注射到人体内,并随血液循环侵入肝细胞,在肝细胞中增殖2-10天,这段时期被称为红外期(exoerythrocytic stage),没有任何症状表现;之后疟原虫释放大量裂殖子并入侵红细胞,导致红细胞裂解死亡,这段时期被称为红内期(erythrocytic stage),会出现反复寒热等症状。目前针对疟疾研究、治疗主要集中在红内期;而红外期作为重要的疟疾预防时期研究较少,尤其是肝细胞响应疟原虫侵染的分子机制知之甚少。

因此本工作的主要目的就是鉴定在疟原虫红外期感染过程中起作用的宿主基因。

///实验设计和结果///

为了达成这个目的,要怎么设计实验呢?简直不要太简单:将肝细胞用疟原虫感染,然后检测感染前以及感染后不同时间点基因表达的变化就好了嘛!-------作者的确也是这么设计的:

1.未进行感染的伯氏疟原虫样品;

2.未被感染的肝癌细胞系Huh7.5.1;

3.疟原虫感染肝癌细胞Huh7.5.1 24h和48h后,通过荧光激活分选获得感染肝细胞和未感染的肝细胞;

4.疟原虫感染HepG2细胞和HC04细胞48h后,通过荧光激活分选获得的感染肝细胞和未感染的肝细胞;

对上述虫和细胞进行RNA-seq。

使用RNA-seq也是非常正确的工具选择:由于疟原虫和细胞都是真核生物,因此使用oligo-dT捕获polyA-RNA的RNA-seq,可以同时获得宿主细胞和疟原虫的基因表达情况,事实上就是一个Dual RNA-seq-----这可是近年来研究微生物和宿主互作的利器,高水平文章数不胜数,到这里画风还是蛮正常的。但是接下来就有点让小编摸不着头脑了……

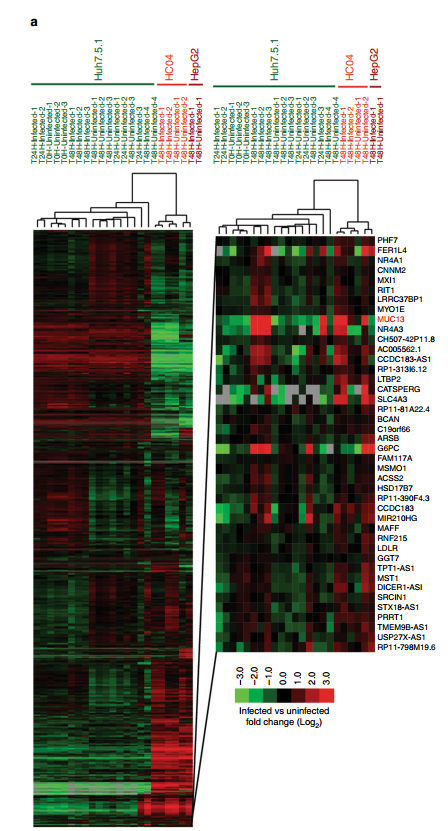

获得dual RNA-seq数据之后,作者分别对虫的基因表达情况和宿主的基因表达情况进行了分析,分别。得到的结果大概就是:虫子是个正经虫子,和其他虫子以及之前用其他方法研究的疟原虫差不多;宿主细胞也是个正经细胞,该上调的上调了,该下调的也下调了。Over。

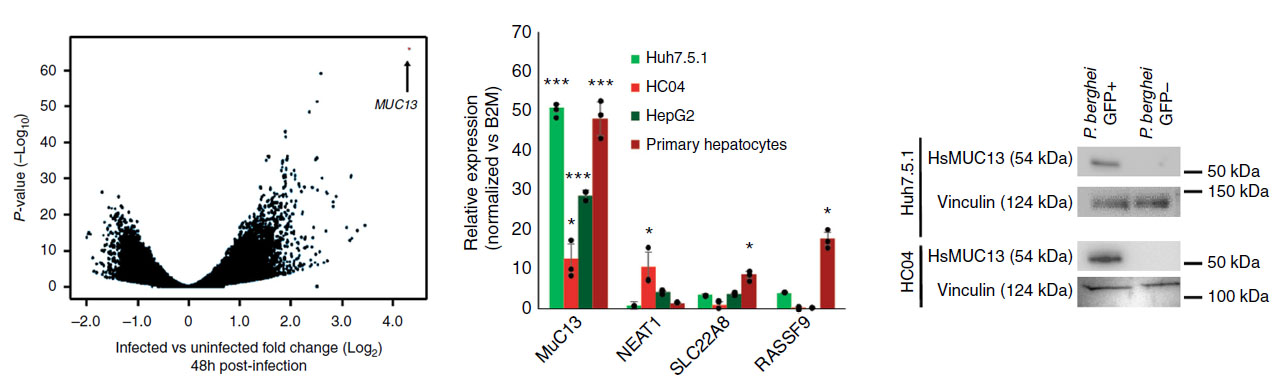

画风急转直下,作者没有再做其他分析,直接选择了一个感染48h之后上调最显著的基因,MUC13,做下游去了。

///分析///

(1)文章Title里有dual RNA-seq,也做了dual RNA-seq,但却没当dual RNA-seq用,可能的原因有:

a.作者不知道怎么分析(可能性很小);

b.作者分析了,没得到理想的结果。

第二种可能性极大。这是跟他的样品设置有直接关系的:Dual RNA-seq,包括各种co-expression、Regulatory network分析,依赖的都是“变量”。如果变量不够多,要么构建不出互作关系,要么构建出一大堆假阳性的互作。所以本文作者在这里只设置了3个条件:感染前,感染24h和感染28h,实际上只有2个变量。这对于调控分析来讲,实在是太少了,因此互作分析是分析不出什么内容的。

c.作者鉴定到了比Dual RNA-seq能揭示的调控机制更有价值的基因,见下文2。

(2)作者直接选择了MUC13进行下游研究,小编猜测选择这个基因的理由有二:

a.这个基因感染48h后,上调最显著;

b.MUC13是一个跨膜粘蛋白。粘蛋白是粘膜免疫系统的一个组成部分,作为最初的屏障在宿主先天免疫防御中发挥关键作用。 MUC13已被证明在防御多种形式的癌症和细菌感染中发挥重要作用。但粘膜免疫在疟疾前期红内期的研究中并没有显示出重要作用。

因此,作者首次在红外期肝脏细胞内鉴定出了MUC13差异如此显著,暗示其可能在红外期感染中发挥作用,有可能改写粘蛋白在疟疾研究中的意义和价值。

因此,作者奔着MUC13去了。

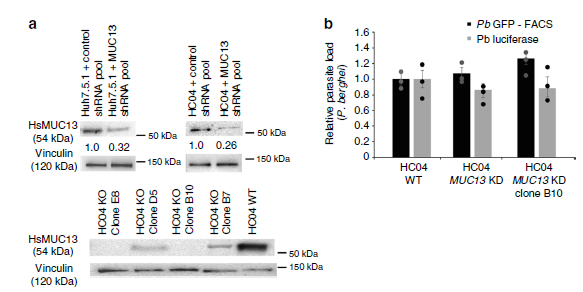

当头棒喝:MUC13在肝细胞疟原虫感染的过程中,没有作用。

挑到基因,首先要做的肯定就是观察其是否有功能。作者通过构建MUC13敲降和敲除细胞系再次使用疟原虫感染,结果发现侵染48h后,裂殖子数量没有明显变化…..没有表型……

另辟蹊径:MUC13作为肝细胞感染疟原虫的标志物

既然MUC13存在与否对疟原虫感染没什么影响,一般的思路就应该转头做其他的候选基因去了。但作者非常难能可贵的坚信,有变化就一定有价值!因此锲而不舍的从各个层面验证MUC13的特征。

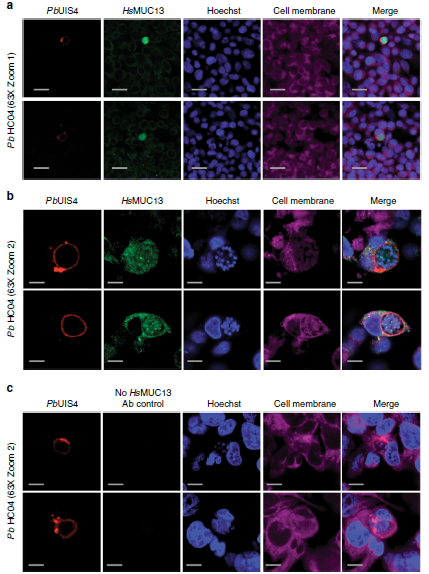

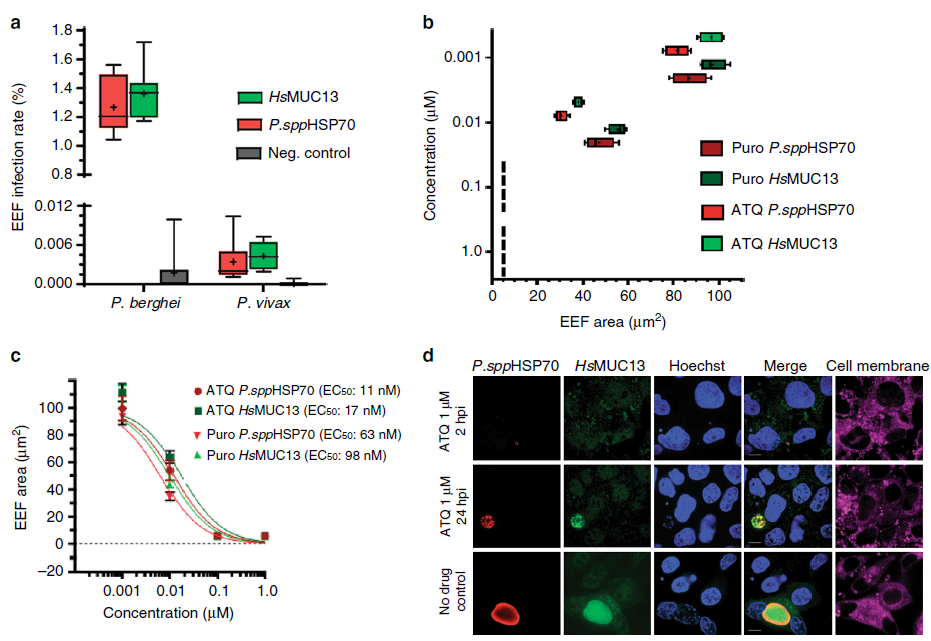

作者发现MUC13的免疫荧光水平与转录水平正相关。在感染前MUC13基因不表达,感染24h轻微诱导表达,48h诱导表达强烈(图略)。作者进而研究了MUC13与疟原虫共定位情况,免疫荧光分析表明MUC13抗体只识别疟原虫感染的细胞,且MUC13与疟原虫细胞质蛋白UIS4共定位。表明MUC13被转运进疟原虫细胞质,暗示可能与疟原虫的蛋白存在互作。

而且使用阿托霉素和嘌呤霉素处理后,MUC13能够检测到疟原虫含量降低,表明其可以检测疟原虫的生长情况。因此MUC13是一个可以定量检测疟原虫的生物标志物。文章完!

///总结///

这篇文章小编读的时候觉得非常堵得慌,总感觉几个关键问题被回避了:

- MUC13感染后高表达,为什么?是谁调控的?

- MUC13对疟原虫的感染没有作用,那么哪些基因有作用?

其实上述问题,如果有好的实验设计,是完全有可能揭示出来的。正如上文的分析,本文虽然Title中有dual RNA-seq,却没有用dual RNA-seq的方式好好使用这个数据,是本文的一大缺憾,也是未能解析上面两大问题的重要原因。出现这个问题,我们认为最大的问题还是处在实验设计上:这个实验设计的太简单、变量太少,即便同时获取了疟原虫和宿主的表达情况,也构建不出调控关系……所以小编决定:下一期的dual RNA-seq专题,一定要找一篇经典的dual RNA-seq使用的文章,解读给大家。

这篇文章同时也是一个很好的例子:

- 重视自己的实验结果,不要轻言放弃;

- 课题的设计、要解决的问题、文章的逻辑都是可以、同时也需要根据阶段性的结果,动态调整的。

希望这篇文章能让大家避开一些坑,同时也能学到一些理念。

///关于武汉康测科技///

武汉康测科技是国内首家绝对定量转录组服务平台,公司开发的digital mRNA-seq、digital miRNA-seq、digital lncRNA-seq等产品,使转录组定量更加准确。我们在dual RNA-seq中全线采用了digital-RNAseq测序技术,对于准确还原微生物含量、低含量条件下微生物基因表达量具有天然的优势。同时我们有丰富的真核-真核、真核-原核、原核-原核dual RNA-seq测序项目经验,欢迎大家来电来函咨询!!